Érigée en 1989, la Grande Arche s’est imposée, grâce à sa simplicité, comme une évidence architecturale au cœur du quartier d’affaires de La Défense.

Son architecte, Johan Otto von Spreckelsen, s’est avéré être une comète de passage, qui a quitté le projet peu de temps après le début de sa construction, et qui a rejoint un peu trop vite le ciel, qu’il avait laissé entrer dans sa création, sans avoir pu la voir achevée.

Pourtant, tout avait bien commencé pour lui, en remportant le concours international « Tête Défense », lancé en 1982, sous la présidence de François Mitterrand.

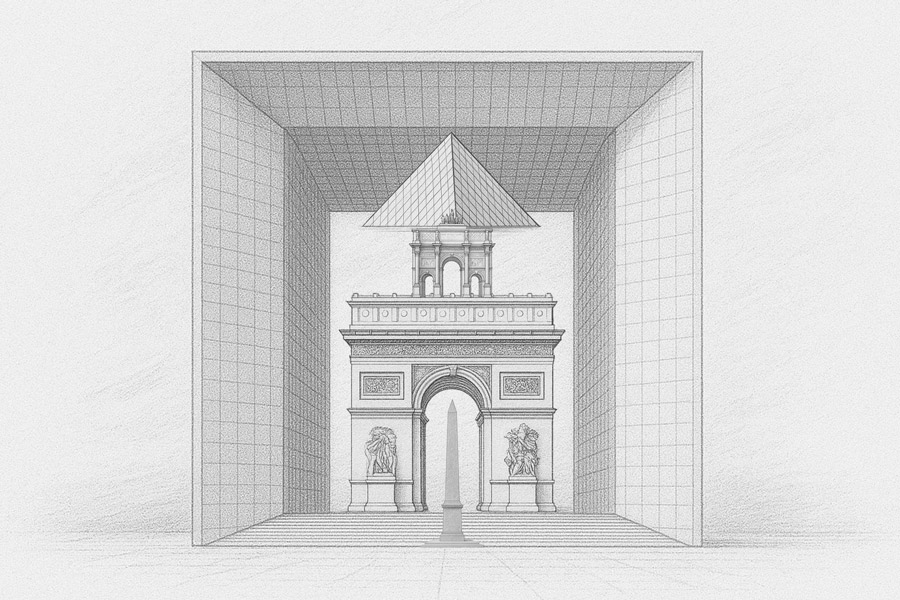

L’objet du concours était d’imaginer une œuvre architecturale originale, sans limite de hauteur, qui puisse clôturer magistralement la perspective de l’axe historique parisien , celui qui relie le Louvre, l’avenue des Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe de la Place Charles-de-Gaulle.

Architecture du vide, un cube transpercé de génie

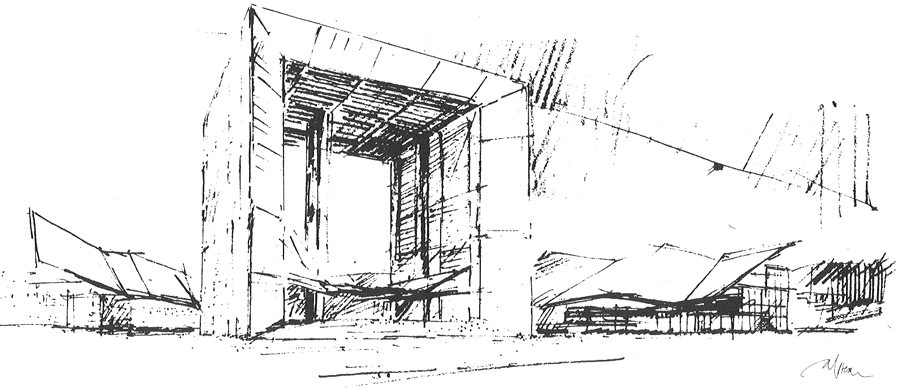

Face à 423 autres projets provenant du monde entier, un architecte danois inconnu, associé à un ingénieur, propose le croquis d’un simple cube évidé qui laisse une grande place au vide.

Celui-ci prolonge, au lieu de clore, la perspective de l’axe historique de Paris grâce à un cadre géant de 110 mètres de coté posé au sol, qui transforme une partie du ciel en un tableau de 90 m de haut par 70 m de large.

Le projet de Johan Otto von Spreckelsen se voit sélectionné, de façon anonyme, parmi 4 cabinets d’architectes finalistes, puis choisi par le président français.

Ce professeur d’architecture perfectionniste qui n’a alors que 4 petites églises de construites à son actif, va très vite comprendre, que pour un monument de cette envergure, ce qui a été simple à concevoir peut s’avérer extrêmement compliqué à réaliser.

Les difficultés inhérentes au chantier qui s’ajoutent aux eaux troubles et mouvantes du projet, le font abandonner seulement un an après le début de la construction.

Peu de temps après, Spreckelsen apprends qu’il est gravement malade et meurt précocement, 3 ans avant l’achèvement de l’édifice.

Dans l’ombre du créateur

L’expérimenté architecte français Paul Andreu, qui apportait une aide technique à Spreckelsen depuis le début du projet, prends naturellement la suite et mène le projet à son terme, en respectant, au plus près, les idées de son créateur.

Tout comme l’architecte José Oubrerie doit être crédité pour l’église de Firminy qu’il a réalisée à la place de Le Corbusier, Paul Andrieu devrait voir son nom toujours associé à la Grande Arche, tant il y a contribué.

En savoir plus sur les projets des trois autres finalistes :

La quadrature de l ’Arche

L’hypercube

Très tôt après avoir lu l’énoncé du concours, l’architecte danois à l’idée de faire un bâtiment cubique, une forme architecturale qu’il affectionnait.

Un voyage préparatoire sur place, à la Défense, lui permet d’entériner son idée d’hypercube.

Celui-ci ne risquera pas de dénaturer l’arrière plan* de l’Arc de Triomphe, vu depuis les Champs-Élysées.

*Un test sera réalisé, plus tard, a l’emplacement prévu de Tête Défense, à l’aide d’une plaque levée à 100 mètres de haut par une grue géante, pour valider la hauteur de l’Arche.

Après coup, il est intéressant de remarquer qu’à seulement 3 mois d’intervalle, en 1989, deux formes architecturales très simples, un cube et une pyramide (celle de l’architecte Ieoh Ming Pei au Louvre) sont venues s’insérer assez naturellement aux extrémités du fameux axe historique parisien.

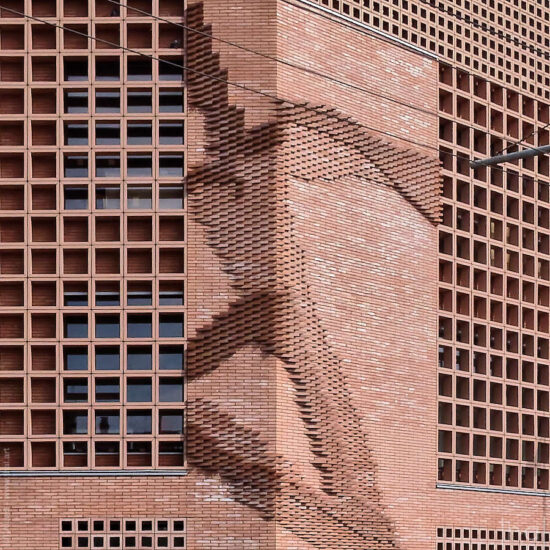

Tout comme certaines pyramides égyptiennes étaient à l’origine, les bords biseautés de la grande Arche sont d’un blanc immaculé, mais au lieu d’utiliser de la pierre calcaire, Spreckelsen choisit d’utiliser un marbre blanc italien de Carrare.

Ce revêtement n’ayant pas supporté la pollution parisienne, il a été complètement remplacé entre 2014 et 2017 par du granite blanc Bethel White, issu principalement de carrières américaines dans le Vermont.

Une méga sculpture massive et désaxée

Le « cadre » complet de l’Arche, avec son socle, fait environ 300 000 tonnes.

Composé de pierre, de verre et de béton (dont 60% de haute performance), il est comme « posé » sur le sol, sans être véritablement fixé aux 12 piles de 30 mètres de profondeur qui constituent ses fondations.

Les infrastructures souterraines déjà présentes à Tête Défense (2 autoroutes et 3 lignes de chemins de fer) ont obligé à faire pivoter légèrement l’Arche d’un angle 6,3° par rapport à l’alignement des tours qui bordent l’esplanade de la Défense, ce qui rend le côté droit du bâtiment toujours visible, quand on se situe dans l’axe historique.

A noter : cet angle s’est avéré, par hasard, être ajusté et inversé sur celui qui, à l’opposé, décale déjà du même axe, le Louvre et sa pyramide !

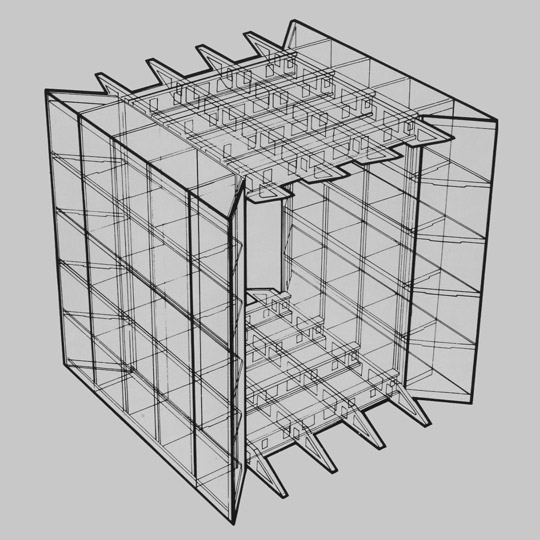

Le cube décortiqué

On aurait pu résumer la grande Arche à deux immeubles qui se font face, reliés par le haut et par le bas, et dont les pignons seraient constitués de 4 sections pleines et d’un grand vide.

Mais ces 4 éléments formant un tout, nous avons bien à faire à une œuvre unique au monde qui présente une façade aveugle, percée d’une ouverture monumentale !

Le socle et le parvis

Le trait épais qui ferme le cadre de l’Arche au niveau du sol est composé, sur ses deux cotés, d’escaliers monumentaux.

L’ouverture centrale de l’Arche de la Défense, avec ses côtés biseautés, génère un effet Venturi qui provoque une accélération de la vitesse du vent.

Des « murs de verre » placés sur le parvis, ainsi qu’un « nuage* » de toile de téflon, viennent atténuer légèrement cet effet au sol.

*L’architecte avait plutôt imaginé, dans son projet, des « nuages cristallins ». Il s’agissait de structures de verre suspendues, mais celles-ci n’ont pu être, techniquement, réalisées.

Du parvis partent 5 ascenseurs extérieurs transparents qui traversent toute la hauteur de l’embrasure de l’Arche jusqu’au niveau supérieur. Mais ceux-ci, qui se sont révélés trop souvent dysfonctionnels, ne sont pratiquement plus utilisés.

Les montants verticaux

Les façades creuses de l’Arche sont bordées verticalement par des parois aveugles biseautées de 19 m de large.

Les 2 montants verticaux contiennent, outre des bureaux, le squelette invisible du bâtiment qui supporte le plateau supérieur.

Spreckelsen aurait aimé le construire entièrement seul en premier, pour le faire exister en tant que sculpture éphémère, mais les règles habituelles de la construction on fait que le bâtiment s’est élevé plus logiquement par strates, du bas vers le haut.

Les parois intérieures qui se font face, laissent apparaître des caissons vitrés dans leur renfoncement, mais l’architecte souhaitait, à l’origine, que ceux-ci soient entièrement recouverts de vitres carrées et offrent un aspect lisse, comme les façades extérieures.

Le plateau supérieur

Le plateau de 30 000 tonnes qui a une portée libre de 70 m, constitue, avec le squelette qui le soutient, l’une des grandes prouesses technique du bâtiment.

Son armature est constituée de 4 méga-poutres en béton armé précontraint de plus de 100 m de long par 9 mètres de haut, qui sont renforcées, comme pour un pont, par des câbles en acier tendus.

La façade biseautée aveugle du coté Paris, cache dans sa pente un escalier sur pratiquement toute sa longueur, conduisant à un belvédère, qui permet d’amener de la lumière naturelle à tout l’étage.

L’unique étage du plateau supérieur est composé, à l’intérieur, d’un espace multifonctionnel comprenant une salle de conférence, des espaces d’exposition ainsi qu’un restaurant.

Le toit

Le public pouvait accéder au toit jusqu’en 2023 et profiter du belvédère ainsi que d’une terrasse organisée autour de quatre cours intérieures : des patios clos dont l’unique ouverture pointe vers le ciel.

On s’approche des nuages en accédant à la terrasse traversante du sommet de la Grande Arche, qui permet d’avoir une vue à 360° sur la région parisienne.

L’hypercube finalement réalisé n’est pas tout à fait celui que architecte idéaliste, Johan Otto von Spreckelsen, avait imaginé.

Son utopie s’est fracassée sur la dure réalité immobilière, sans omettre quelques turpitudes politiques (non évoquées dans cet article).

Si le ciel entre bien par quelques pores du bâtiment, il manque à celui-ci sa partie la plus poétique : deux autres « nuages » qui auraient dû survoler, de part et d’autre du bâtiment, des jardins paysagers.

En complément d’information, je vous invite à lire le livre de Laurence Cossé, « La Grande Arche » (l’une des sources de cet article, avec le carnet de route de Paul Andrieu) ou de voir le film « La Grande Arche » sorti fin 2025, qui en est adapté.

Thierry Allard

Photographe de France et de Navarre.

Les marqueurs de l’axe parisien historique

8 km séparent le Louvre de la Grande Arche avec un écart de dénivelé de 25 mètres.

L’empilement de la pyramide du Louvre (22 m) sur les deux Arcs de Triomphe (15 et 50 m) de l’axe parisien tiendrait tout juste dans l’ouverture verticale (90 m) de la Grande Arche.

Une photographie axiale impossible à réaliser :

Le pavillon de l’Horloge, au centre du Louvre et la pyramide qui y fait face, ne sont pas tout à fait alignés sur l’axe qui réunit l’Arc de Triomphe du Carrousel, l’obélisque de la place de la Concorde, le haut des Champs-Élysées avec l’Arc de Triomphe de l’Étoile, et l’Arche de la Défense.

Merci de respecter le droit d’auteur et de ne pas utiliser du contenu de cet article sans en faire la demande auparavant.

Si vous constatez des erreurs ou des inexactitudes, merci de m’en faire part !

Vous serez peut-être intéressé par d’autres architectures du patrimoine parisien

2 thoughts on “ La Grande Arche, coupeuse de Tête Défense ”