Le palais d’Iéna d’aujourd’hui, siège du CESE (Conseil économique, social et environnemental), est constitué d’un assemblage de bâtiments construits entre 1937 et 1995 dans le XVIe arrondissement de Paris.

Sur une parcelle triangulaire, Auguste Perret conçoit un palais en béton apparent aux extrémités arrondies, supporté par plus de 100 colonnes, destinées à évoquer l’architecture de la Grèce antique.

Histoires de palais

A l’approche de l’exposition universelle de 1937 à Paris, Auguste Perret se voit proposer la création d’un « Musée National des Travaux Publics » comme un lot de consolation, suite à l’abandon d’un projet plus ambitieux qu’il avait soumis pour la colline de Chaillot.

Ce palais se voit placé en retrait du tout proche et plus prestigieux Palais de Chaillot érigé pour cette même exposition (celui qui entoure l’esplanade du Trocadéro et fait face à la tour Eiffel).

Commandé dans l’urgence en 1936, le musée d’Auguste Perret ne pourra pas être réalisé à temps pour l’exposition universelle.

Une première aile émerge seulement en 1939 le long de l’avenue d’léna mais la guerre qui survient ralentit la construction, au point que la Rotonde qui y est associée n’est terminée qu’en 1943.

Les 2 seules parties du palais construites par Auguste Perret, qui seront classées quelques années plus tard monument historique, témoignent de sa science du béton armé, celle qu’il met en œuvre à la même période pour le Mobilier National à Paris ou pour la reconstruction de la Ville du Havre.

Merci de respecter le droit d’auteur et de ne pas utiliser du contenu de cet article sans en faire la demande auparavant.

Si vous constatez des erreurs ou des inexactitudes, merci de m’en faire part !

Le double escalier suspendu, chef-d’œuvre du Palais d’Iéna

Icône de l’architecture moderne, le double escalier monumental de la salle des pas perdus, qui illustre à merveille l’art du coffrage, semble être en lévitation.

Il se voit bordé et illuminé par trois immenses panneaux vitrés, doublés de claustras donnant sur une cour intérieure.

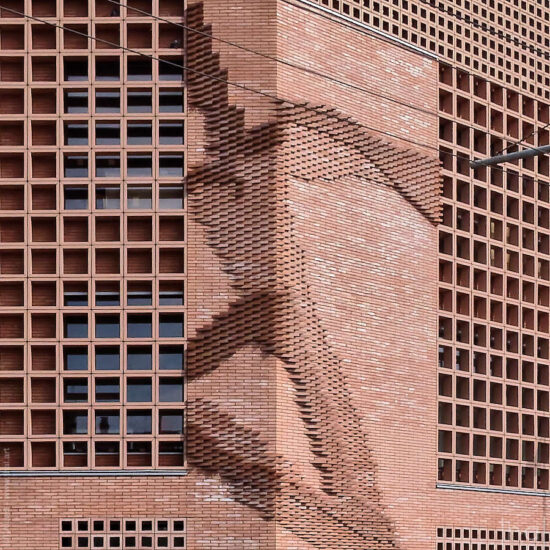

Les claustras composés de petits blocs préfabriqués en forme de V sont l’un des éléments signature du Palais d’Iéna qui habillent différentes parties du bâtiment.

Ils constituent une véritable dentelle de béton, filtrant la lumière et générant un éclairage tamisé comme celui de moucharabiehs (voir dans un autre style la dentelle plus organique du Mucem de Rudy Ricciotti).

L’escalier monumental traverse le palais sur 3 niveaux, partant du sous-sol où il libère de grands espaces conviviaux, meublés par le designer Pierre Paulin.

Au cœur de la rotonde, un hémicycle à plafond de verre

La salle de conférences de 300 places en forme d’amphithéâtre de 25 mètres de diamètre dans laquelle siège le CESE, est recouverte d’une double coupole.

Sa partie supérieure, invisible de l’intérieur, est en voile de béton quand la partie inférieure surmontant l’hémicycle est composée de pavés de verre.

A la lumière naturelle, provenant d’une rangée de claustras situés entre les deux coupoles, s’ajoute un éclairage électrique caché au dessus de la verrière qui permet de conserver l’effet d’un plafond lumineux à toute heure.

Le lustre monumental (non prévu par Auguste Perret) à été ajouté sur le tard, au centre de la coupole, pour parfaire l’éclairage de la salle.

La salle Hypostyle

Faisant 60 mètres de long par 18 de large et 7 m de haut, la salle hypostyle comporte 20 colonnes réparties sur deux rangées.

La particularité des colonnes tronconiques est d’être légèrement plus large en haut qu’en bas et leur fonction, outre esthétique, est bien sûr de constituer le squelette qui supporte le plafond et l’étage supérieur.

Les colonnes présentent des arêtes lisses, polies à la brique de carborundum, alternées avec des sections plus brutes de béton bouchardé.

Les montants muraux non vitrés sont aussi constitués de béton brut dont les bordures sont plus lisse, comme pour imiter certaines pierres taillées.

Un principe qu’Auguste Perret utilise pour « anoblir » ce matériau, y compris dans des constructions un peu moins prestigieuses, comme dans les halls d’entrée de ses immeubles du Havre.

Le plafond de la salle hypostyle est constitué de caissons en chêne cérusé au centre desquels sont disposés des luminaires en pâte de verre.

L’escalier de la « Présidence »

Le second grand escalier du bâtiment se trouve à l’extrémité de la salle hypostyle.

D’une forme plus simple que le double escalier monumental, il reste imposant et bénéficie aussi de grands panneaux de claustras en V, qui suppriment, pour le public, une possibilité de vue directe sur la tour Eiffel.

En plus de mener au bureau du président du CESE, l’escalier donne accès à une succession de bureaux administratifs situés au dessus de la salle hypostyle, ainsi qu’à l’extension de 1995 (voir plan en début d’article).

L’extérieur du Palais d’Iéna

La palais d’Iéna, pour ce qui concerne la partie réalisée par Auguste Perret et son entreprise de construction familiale, est caractérisé par des colonnades qui occupent à intervalles réguliers l’intérieur et cernent l’extérieur du bâtiment. « L’architecte » non diplômé ne cachait pas son intention de vouloir rivaliser avec l’architecture du Parthénon, tout en remplaçant la pierre par du béton.

Les colonnes tronconiques extérieures s’inspirent de la forme de troncs de palmiers.

Si leur partie supérieure évasée évoque celle d’un chapiteau, celui-ci, grâce au béton, fait partie intégrante de la masse constituant chaque colonne.

Il a donc fallu concevoir des coffrages élaborés permettant de passer d’une forme à l’aspect rond (constituée en réalité de petites sections plates pour faciliter la fabrication) à une forme finale rectangulaire.

Dans le monde de l’architecture brutaliste, on retrouve cette caractéristique pour les colonnes du bâtiment de Marcel Breuer au siège de l’Unesco à Paris ou encore pour la forme globale de l’église de Le Corbusier à Firminy.

Pour ce qui concerne la façade principale arrondie donnant sur la place d’Iéna, on peut voir dans sa partie supérieure les bandeaux de claustras en V, permettant de laisser passer la lumière entre les deux coupoles de la rotonde (voir l’intérieur de l’hémicycle).

En dessous, les onze métopes qui devaient être sculptées à l’origine sont restées inachevées pendant plus de 40 ans.

C’est seulement à partir de 1985 que des mosaïques, imaginées par l’artiste Martial Raysse, sont venus les décorer.

Le béton brut de Perret

Auguste Perret, comme certains des architectes brutalistes évoqués dans ce blog, aimait à conserver à l’extérieur, comme à l’intérieur, le béton dans son aspect le plus brut.

Pour ce Musée des travaux publics, futur palais d’Iéna, il se targuait même de ne pas avoir utilisé de plâtre !

Jusqu’au boutiste, il se refusait à corriger des défauts de coffrage et ragréer le matériau une fois démoulé.

Mais pour éviter une certaine forme d’uniformité, il veillait à alterner son aspect lissé et brut, s’autorisant à utiliser le mouchardage, qui consiste à marteler le béton après séchage pour lui donner du relief.

Varier la composition des pierres constituant le béton permettait de rendre un peu plus décoratif ce matériau et de générer de subtiles variations de couleur.

Une multitude de pierres sont ainsi utilisées pour garnir le béton du Palais d’Iéna, comme, par exemple, le silex, le porphyre vert, le marbre rose, la pierre de Bourgogne ou le grès des Vosges, sans oublier les gravillons provenant de la Seine, toute proche.

Aujourd’hui, le Palais d’Iéna apparaît comme le seul monument parisien qui soit réalisé intégralement en béton apparent.

Thierry Allard

Photographe de France et de Navarre.

A l’honneur dans ce blog, découvrez le béton brut dans tous ses états avec :

- L’auditorium de Lyon d’Henri Pottier

- Le CND de Jacques Kalisz à Pantin (Centre National de la Danse).

- La Ville reconstruite du Havre par Auguste Perret.

- Le Volcan d’Oscar Niemeyer au Havre.

- L’église de Le Corbusier à Firminy.

- Le siège du parti communiste d’Oscar Niemeyer à Paris.

- Le béton cannelé à Bordeaux.

- Marcel Breuer au siège de l’Unesco à Paris.

One thought on “ Palais d’léna, le béton en majesté d’Auguste Perret ”